息子がお世話になっている

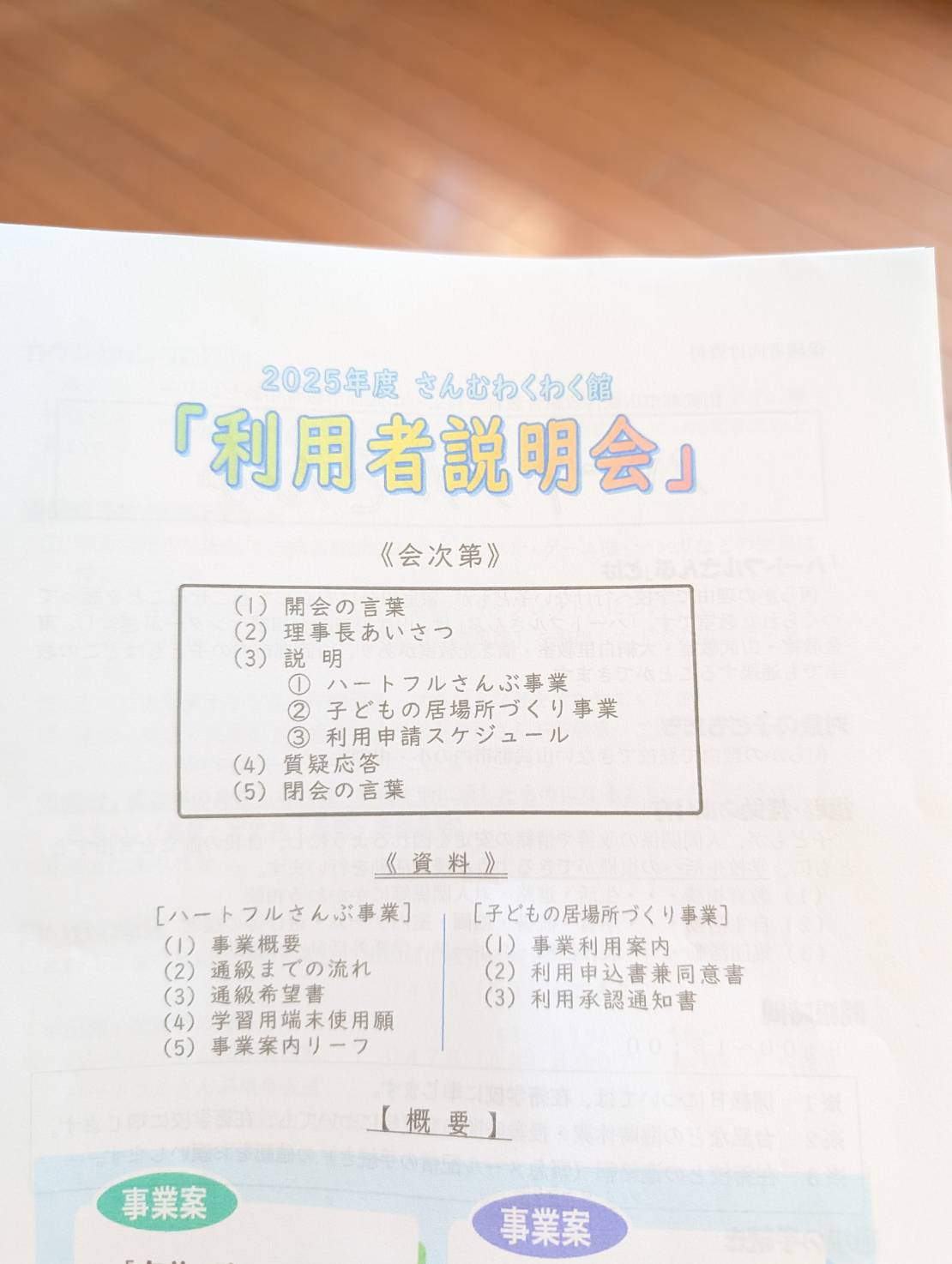

【不登校の子どもたちの居場所】である

山武わくわく館。

4月から経営母体が変わり

事業内容が大幅に変わるとこのとで

利用者説明会に参加しました。

今現在運営されている

NPO法人GAAの方々は

これからの不確定な時代を生き抜く

山武市の子どもたちの学びを支援し、

平和と幸福に満ちた明るい未来に希望を持って

生き生きと生活できる子どもたちを育てること

を目的として掲げ

すべての子どもたちが

「学力」の向上はもちろんのこと

「創造力」や「行動力」

『生きる力』を身につけられるように

『地域の大人が行政等と力を合わせて出来ることをしよう!!』と

子どもの第三の居場所として

“自分の時間“を

“自分でつくり出せる” 場所

を提供して下さっています。

地域の行政組合で

学習支援を行っている団体

【ハートフルさんぶ】があり

何らかの理由で学校へ行けない子どもが、

家庭以外に安心して過ごせることを願い作られた教室という

似たような施設ではありますが

こちらは学校生活への復帰ができるように

学校のルールは守りつつ、

少人数で学習を進めるという、かなり学校に近い存在。

(例えて言うなら、学校の少人数クラスで、給食が出ないような感じ)

風の時代の子供たちは

自分の好きなこと、

得意なことを主張し、

今までの決められた枠の中で

過ごすことを苦手とする

子どもたちが増えています。

必須科目の学習すら

『何故、みんなと一緒に

学ばなければならないのか?』

と拒否をする子も少なくありません。

一見、『わがまま』なようにも見えますが

見方を変えれば、自分のペースを乱さず

自己主張できる子どもたちが沢山いるのです✨

だから、

学校と同じように

枠に囚われ過ぎている

行政の用意した教育を

受け入れられない子どもたちも多く

そんな子どもたちを

受け入れて下さるのが

NPO法人GAAが運営する わくわく館でした。

子どもたちがやりたいことを伸ばすために

オンライン学習やプログラミング、VR、

3Dプリント、ネット検索で調査研究、YouTube動画の試聴やスマホゲーム、

ビーズアートや折り紙、カードゲームや

人生ゲーム、知育ゲームやPCゲームなど

子どもたちが興味を持つことを

基本的には何でもやってOKで

教員を卒業された先生方中心に見守りながら

子どもたちの主張を優先して下さる場所です。

それが、運営費の調達の関係で

経営母体を行政にお願いせざるを得ず

学校と同じ時間帯の運営は

学校にかなり近いルールで

ハートフルさんぶ事業が請け負うこととなり

NPO法人GAAの思い描いている

『すべての子どもたち』が

「創造力」や「行動力」

『生きる力』を身につけられるように

という部分に当てはまらなくなる

可能性が出てきてしまったのです。

学校から下校となる15時以降の時間帯は

子どもの居場所づくり事業として

今までのような活動ができるとのことですが、利用できる人は市内に在住の方のみ。

現状の案のまま施行されると、利用条件がかなり厳しくなり、利用できなかったり、

利用する子どもが拒否する可能性も高い状態。

私自身、正直なところ

息子が不登校になるまでは

『不登校』に対して

偏見の目で見ていた部分が

あったかもしれない

と思ったぐらい

風の時代の子どもたちの特徴を

わかっていませんでした。

親の育て方に課題がある

ということも原因の1つ

である事は重々承知しています。

AEK を受講し、私たち親が

原則違反していたことにも

気付かせて頂きました🙇♀

しかしながら、時代の変化に伴い、

子どもたちの考え方も変化しており、

個の力や多様性という正に風の時代を生きる

子どもたちの特徴が表れているように感じます。

今回、行政の考え方をお聞きした時に

沸き上がってきた感情は

『悔しい』でした。

NPO法人GAAの皆さまの

行政に自分たちの主張が通らない

『もどかしさ』も伝わりました。

何が伝えたいかというと、

風の時代に入った今、土の時代の教育を

押し付けようとしていることが

子どもたちに生きづらさを感じさせている

ということに気づいていない大人たちが

非常に多いということです。

子どもたちの無限の可能性を

私たち大人が制限することなく

個性や得意を伸ばしてあげられる

そんな環境が都市部だけでなく

各地域にも増えてほしいと思いました。

4月から居場所の無くなった子どもたちは、

家庭で過ごすしかないのでしょうか?

経済状況関係なく、利用できる

第3の子どもの居場所

今まで運営して下さったNPO法人GAAの皆さまに感謝申し上げます。

また株式会社Misson in Meの

風の時代の子育てに関する教育を

多くの大人たちに知って貰いたいと思いました。